一路向北。

离开Compiapo后,又经过了几座小城,在圣地亚哥以北800公里处,我们离开泛美高速,拐进了沿着海岸线蜿蜒北上的1号公路。这一晚,住在一个叫Taltal的小镇。

已经在阿塔卡马沙漠边缘了,传说中全地球最适合观星的地方。这一路奔跑,奔跑是唯一重要的事,风景只是邂逅与缘分。我惆怅的是,最著名的观星胜地San Pedro偏离奔跑线路约4小时车程,按照行程计划是没机会去了。幸运的是,一到Taltal就查到在必经之路上也有一个天文台,Luna当即预约参观,得到了次日周六的参观机会。

之后的几天,就像一场梦,如朋友寒寒的诗“苍山负雪远,星河入梦深”,我不愿醒来。

中午12点我和雷梓、Luna三人从Taltal出发,沿着1号公路海岸开出50公里后,在一个叫Paposo的小渔村拐上B-710公路,进了山。租来的小排量现代车哼哧着一路爬升,沙石荒山呈现出被造化雕琢与涂抹过后倍显柔和的流线,直至翻过最后一座山到顶,安第斯高原扑面而来,突然进入另一个星球——寸草不生,大漠无言,人心分明被敬畏填满,却又如眼前景象般宽广,似乎从此可以原谅此生遭际的一切。

我开车比较慢,此时雷梓与Luna都催我开快一些——这条荒原公路笔直而平坦,前后几公里常常只有我们一辆车,畏惧速度的我终于感受了一把荒野狂飙。做了那么多年的乖孩子的我,这一脚油门踩到底,到底释放出了多少平日里连自己也难以觉察的细微情绪。前窗外的道路中白线快速钻进车底,两边的风景由于太过空旷好像静止一般,我想跳舞,我想唱歌,我想大声呼喊,让风把我的声音撕碎了再抛向天边。

海拔2600米处的天文台叫Paranal,是EOS(欧洲南天天文台,European Southern Observation)在智利的一个观测站,有目前世界上最先进的天文望远镜和在建的全球最大的直径40米天文望远镜。一路狂飙赶在两点前到达大门口,怀着几乎热泪盈眶的激动,跟随天文台的领头车到达最高点,进入了望远镜内部。是的,钻进了内部,一个天文望远镜就是一栋楼。如果说刚才狂奔的高原大漠就像是来到火星地表,那么现在我们来到了火星上的人类基地。

雷梓和Luna去了西文组,我与几个德国人南非人进了英文组。英文解说员是一个沉稳严肃略带羞涩的男人,英文带着明显的西语口音,但并不影响他的清晰讲解。白天的望远镜是工程师们忙碌的天地,控制中心的人气则要等到太阳落山后,我们从正在维护的望远镜内部参观到电脑正在运行的控制中心,想到自己身处人类最前沿的现代文明产物之中,想到有许多不知名的人默默在这里开启真正的星辰大海的征程。

(工程师在维护)

参观结束后,站在控制中心与望远镜之间的空地上,俯瞰连绵起伏的红色山丘与尽头的云海,几只苍鹰盘桓其上,回头则是超现实风格的望远镜群在高原午后的炙烈阳光里闪耀银光,自然的威严与人类的文明在这里交相辉映,令人心神激荡。

(天文望远镜)

(望远镜内部)

“Hi,要我帮你拍照吗?”完成工作后的解说员神情轻松了许多。“好啊,谢谢。”我将手机递给了他。单反就在手边,但是经常遇到不太熟悉单反的人拿单反拍出来的照片还不如手机随便拍的,我先入为主地将这个男人默认为普通路人。几天后,我在Antofagasta城里最大的文化中心看到他的天文摄影展,深深为之震撼。

拍照后,他指给我看远处一座位于智利与阿根廷边境的雪山,像我们在西雅图无数次遥望的雷尼尔雪山一样,浮在云上,神圣洁白。说到西雅图,他竟然知道华州东部的小城Spoken,去年在那里的天文观测站发现了引力波。他是100公里外的安城大学天文系研究员,周末兼职为EOS天文台工作,也经常来拍摄星空。他的名字叫Farid。

天文台之行已属意外收获,但还是略微遗憾,我依然没有看到这一片据称全世界最适合看星空的地方,它头顶的星空究竟有多美。跟领队略表达了这种遗憾,领队非常爽快,“那今晚我们就去沙漠拍星空!”

入夜,一行人出发了。很长一段路在海边,夜空云津弥漫,进了山爬升很久,直到穿过云层之后,头顶才开始出现闪烁的星光。“Starry starry night……” 旋律在心里第千百次响起时,伴随的都是德克兰清澈的嗓音,伴随了半生的零星记忆——童年夏夜仰望星空,那小楼那小院,那7岁女孩。这么多年并没有机会看到满天繁星,此刻,沙漠夜风之中,像饥渴许久的旅人遇到甘泉,像久别相思的恋人终得重见。

我毫不费力找到了10天前刚知道的Chacana,南十字星座,拿出罗盘,十字架底端完美指向南方。繁星中特别的一颗吸引了我的注意,那是在南十字星座沿着银河左臂往西一颗橘色的星,天上有哪颗星星不在眨眼呢,这一颗眨得格外生动狡黠,向我发出召唤。

这晚我们谁也没拍到成功的星空照片,凌晨下山回望窗外远去的星空,我知道,这一趟旅程,到这里已经没了遗憾。谁料到接下来的几天还在继续超出我的期望。

安城(Antofagasta)是前后500公里内最大的城市,我们计划在这里停留两个晚上。天文台之行是第一次,深夜观星是第二次,现在,从Taltal开往安城,是我第三次从1号公路转上B710,穿越驰骋在火星地表一般的安第斯高原。三十天里一路往北,独这一段走了三趟,每一趟都为这异世界的荒凉广袤而心生敬畏,获得短暂安宁。我不知道,我还会走第四次,并留下我这半生里最浪漫的画面。

(阿塔卡玛高原沙漠,恍如来到火星)

这段200多公里的高原无人区没有手机信号,刚一进安城就接到Farid的电话,之前我们在邮件里已约好去他的大学参观,做一个简单采访。

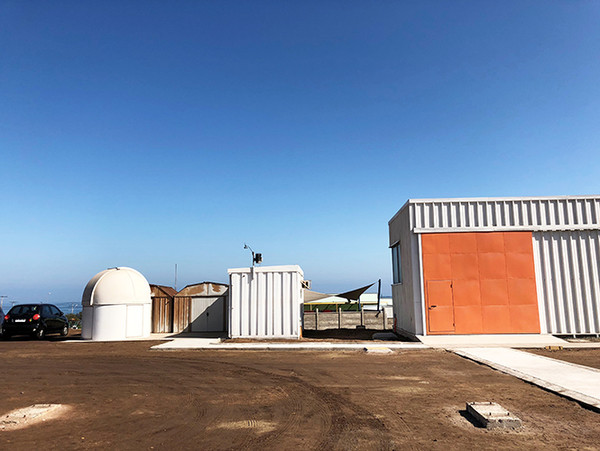

安城大学天文系位于城市南端的校区。在旧金山生活了20年的中国人Niana和生活在比利时的荷兰人Rinus与我同行,Farid在校门口迎接我们,随他往山上再开一小段,就到了天文系的院子里。只有一个网球场大小的一栋简单平层小楼是主办公室,对面圆顶的天文观测站和旁边两间铁皮屋办公室都很迷你,若从后山俯瞰,就像小孩过家家随意摆上的积木。

(安城大学天文系一角)

Farid带我们去了主楼,第一间办公室里两个人正在谈话,他站在门口跟里面打过招呼,又转过头略微羞涩地说,“这是我的老板,非常好的老板。”接着他将我们引向走道尽头的一间办公室,那是法国天文学家ChristianNitschelm的办公室,他来智利这所大学做研究已近十年。Christian有着典型法国人的长相、发型和口音,以及对人的热情和对政治的厌恶。我们这么多人挤在一间小办公室里,从Niana曾经工作过的瑞士聊到Rinus现在生活的比利时,从天文学教授的日常工作聊到外星人与费米悖论,他甚至给我们看学生作业,哈,天文学家的工作可没想象中浪漫。这个健谈的法国人,去年刚去过波特兰与雷尼尔雪山,说到美国就聊到川普的政策,从川普聊到奥巴马,想起奥巴马大爱并亲自催更的中国科幻小说《三体》,便顺势向尚未听说的Christian强烈推荐。

出了办公楼,Farid带我们去他工作最多的的小天文台。与ESO的大型望远镜相比,这个穹顶的封闭空间可以称得上迷你,需弯腰才能进去,白天观测太阳,夜间观测星空。Farid曾做过一个关于太阳黑子的项目,Rinus颇感兴趣不断扩展,Farid示范给我们设备的操作系统,最后,他将遥控器递过来让我试操作,不过是按住一个按钮而已,然而在回放视频中看到自己照做的神态,完全是一个小学生。我被自己那一瞬间的表情感动,在你以为你已经历了许多之后,突然看到了自己眼中的赤子光芒。

(安城大学天文系小型天文台内的望远镜)

就在同一天,暮色降临时,我和Rinus再次来到安城大学门口,与Farid碰头。

中午离开学校不久,我接到Farid的消息说晚上他可以带我们去沙漠里,“你不是说前天拍星空没成功吗?我可以教你。”后来知道,Farid是欧洲南天天文台的签约天文摄影师,那段时间安城最大的文化中心正在举办他的专场星空摄影展。

第四次走上了B710公路,这次是从北到南。40分钟的车程,是一段无主题的轻松闲聊时光,我们三个都是世界人。

Farid突然问,“你上午提到的那本科幻小说叫什么?”“你是说《三体》?”我意识到,并不容易用英文简单归纳出三本书的内容。“我业余也喜欢写科幻小说。”“真的呀?你写过什么?”“我写过一部关于Voynich manu script 的小说,投稿参加一个西班牙的科幻比赛。”我还没有反应过来,Rinus来劲了,身体使劲儿向前倾,几乎趴到了Farid的座椅上。

在此之前,我并不知道这两个英文单词的涵义,原来是“伏尼契手稿”——这是一本中世纪的神秘书籍,现存于耶鲁大学图书馆,全书用奇怪的语言文字写就,内容不明。这份手稿被发现以来,专业和业余的译解密码员,如第二次世界大战期间英美顶尖解码专家,都积极研究它,但是从未有人破译出只字片语,因此也有人猜测会不会是外星人的作品。

正在开车的专业观星人Farid,难免会将任何神奇的事情与星空联系到一起。他不让我们对外透露这部尚未发表的科幻小说的内容,外星人与中世纪宗教审判结合在一起的故事令我们连日来在沙漠奔波的灰头土脸于夜行的暗黑中迸发了光芒。

离开大路上小路,小路上再开一段,车窗外一片漆黑,我感觉连路都没有了,在荒原上往沙漠腹地行驶。最后,Farid将车停住,告诉我们,这是他最爱的一处星空拍摄地。我从下车的那刻开始再一次目眩神迷。Farid指向夜空,银河中心刚刚升上山头,他告诉我们如何辨认天蝎座的蝎子头尾,特别指出其中一颗橙色小星星,“看,那就是天蝎的心。”天!正是前天我特别留意到、在心里画下星图打算找人请教名字的那一颗。

“天蝎的心脏,叫什么名字?”

“Antares.”

(阿塔卡玛沙漠的星空)

Farid开始教我拍摄星空。设置好相机参数,“你要先找到天空中最亮的那一颗,对,木星,好,然后选择手动对焦,标准是你要能看清楚木星边的卫星。”

“我能在相机显示屏上看到木星的卫星?”

“没错,放大画面,手动调焦。”

闪耀的木星和它的卫星,清清楚楚出现在我最普通的七年老入门单反的屏幕上。这种震撼甚至超过之后我自己拍到第一张清晰的银河照。

Farid帮我拍星空下的人像,我站在镜头前,他尝试了各种方法打光,头灯,车灯,手机灯,后来当他两手捧着头灯在我面前走来走去时,我以为还在测试不同的打光位置,继续安心站在星空下享受头顶的璀璨。然后我听到了Rinus的惊呼,跑过去看屏幕——星空之下,夜幕之中,赫然写下了我的名字!

我激动得拍着手跳起来,那种纯粹的喜悦很久没有过了。星光有种涤荡心灵的力量,这几天跟星空有关的经历中,我最多感受到的,就是像个孩子一样,回到本真。

后来的照片里,我又与一颗红色的心同在一片星空夜幕下。那算得上是我半生里拍过的最浪漫的照片了。

这天晚上回去后我第一时间查询Antares的中文名字,我最爱的那一颗星星,原来叫做“心宿二”。蝎子的心脏,心宿二,夜空里红色的心……一切都跟心有关。那么,心的归宿究竟该在哪里?这一趟出行,我找到自己的心了吗?

这是我这一趟南美旅程中最后一次看到头顶的璀璨星空,也是与Farid的第三次及最后一次遇见。

第二天我们要启程前往下一个地方了,离开安城之前,给车加油的间隙,我们匆匆去安城文化中心看了Farid的专场天文摄影展。除了平面照片,还有延时摄影和VR星空体验。